Последнее обновление статьи 02.05.2023

Перитонит у кошек – системное инфекционное заболевание, возбудителем патологии выступает коронавирус.

Воспаление характеризуется формированием гранулем на внутренних органах и выделением жидкости в полость брюшины (асцит) или плевральную область (плеврит). Инфекция сложно поддается лечению, часто приводит к гибели животного.

В статье расскажем, что такое перитонит у кошек, какие формы бывают, симптомы, признаки и лечение перитонита у кошек.

Формы перитонита

Перитонит – воспалительный процесс в брюшной полости, исходя из этиологии и типа течения воспалительного процесса, заболевание разделяют на формы.

Инфекционный

Тип неспецифического инфекционного воспаления формируется при проникновении в брюшину патогенной флоры, процесс возникает при травмах, повреждении органов пищеварения костями или другими острыми предметами.

Провоцирующим фактором может стать язва или разрастание опухоли в ЖКТ.

Иногда плотный кал или волосяные шары, проходя по кишечнику, повреждают слизистую и образуют микротрещины, что ведет к развитию патологии.

Вирусный

У кошек вирусный перитонит, или FIP, возникает после заражения относительно безопасным штаммом РНК-вируса FECV, вызывающим коронавирусную инфекцию.

При проникновении возбудителя в ротовую полость вначале он размножается в эпителиальных клетках глотки, органах дыхания и кишечника.

У взрослых животных болезнь обычно протекает бессимптомно, у котят проявляется в форме энтерита, сопровождается рвотой и диареей. После выздоровления кошка еще до 3-8 месяцев остается носителем и распространителем возбудителя.

В 10% случаев вирус мутирует, видоизменяется в патогенный штамм FIPV, поражает макрофаги – Т-клетки, отвечающие за иммунитет, распространяется с кровотоком по всему организму.

Заболевание приобретает системный характер и проявляется тяжелым перитонитом. В зависимости от того, как дальше будет развиваться процесс, выделяют три формы перитонита.

Влажный

Отмечается у 75% животных, когда зараженные макрофаги массово концентрируются вокруг кровеносных сосудов, обычно под серозными оболочками и полостями органов.

Это влечет увеличение проницаемости их стенок, становится причиной скапливания белкового выпота в брюшине, плевральной области, у некоторых животных в сердечной сумке или мошонке.

Формируются небольшие некротические или гранулематозные узелки. Состояние опасное, характеризуется острым или подострым течением.

Сухой

Если сосуды подверглись меньшему воздействию вируса, развивается состояние, когда в тканях тела образуются гранулемы. Заболевание протекает в хронической форме, носит пролиферативный характер.

Гнойный

Гной в брюшной полости образуется при разложении патологического экссудата.

Причины возникновения и пути передачи

Причиной мутации вириона в организме кошки часто становятся:

- ослабленный иммунитет;

- плохие условия содержания;

- скудный и несбалансированный рацион;

- перенесенные болезни и операции.

Возможная трансформация штамма обусловлена количеством патогена, присутствием стрессовых ситуаций и генетической предрасположенности.

Важно! Особенно чувствительны к возбудителю молодые особи до 2 лет, старые животные после 10 лет и кошки британской породы.

Резервуар инфекции – больное животное или латентный носитель вируса, выделяющие микроорганизмы с фекалиями, мочой, секретами носоглотки начиная с 2-5 суток с момента инфицирования.

Заражение происходит алиментарным способом, через рот кошки.

Почему возникает перитонит после стерилизации

Послеоперационный перитонит развивается у кошек как осложнение в период хирургического вмешательства вследствие проникновения болезнетворных бактерий в брюшную полость.

Причиной воспалительного процесса после стерилизации становятся:

- несоблюдение асептических и антисептических мер персоналом ветклиники;

- повреждение внутренних органов во время операции:

- нагноение в матке;

- инфицирование послеоперационного шва;

- оставление в полости посторонних предметов;

- ослабленный иммунитет;

- пониженная способность тканей к регенерации.

Провоцирующим фактором выступает присутствие хронического очага воспаления в организме, когда патогенные микроорганизмы переносятся в зону хирургического разреза с кровью.

Симптомы послеоперационного перитонита могут проявиться через 2-5 суток после операции, в некоторых случаях – спустя 2-3 недели.

Внимание! Хирургическое вмешательство ослабляет организм животного. Если требуется стерилизация питомца, чтобы снизить риск развития перитонита, при положительном тесте на коронавирус операцию лучше отложить до выздоровления.

Как происходит заражение

ФИП часто встречается в питомниках, где кошки содержатся большими сообществами. В группу риска входят животные, проживающие на улице, но и у домашних питомцев нельзя исключать развитие инфекции.

В организм кошачьих коронавирус проникает:

- при соприкосновении с испражнениями, обсемененными возбудителем;

- через слюну;

- через предметы, контаминированные вирусом: шерсть, подстилка, игрушки, обувь или одежда хозяина;

- во время вязки;

- через плаценту и родовые пути при родах.

При скученном содержании инфекция может передаваться воздушно-капельным путем.

Инкубационный период и симптомы

Продолжительность инкубационного периода ФИП зависит от состояния иммунитета кошки: в среднем это 2 или 3 недели, иногда несколько месяцев.

Клиническая картина инфекционного перитонита отличается разнообразием, болезнь камуфлируется под патологию сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, даже онкологию.

Внешние признаки можно перепутать с воспалением глаз, мозга или позвоночника, паразитарной инвазией, вирусом лейкоза.

Симптомы и признаки

Поскольку проявления бактериального перитонита отражают особенности воспалительного процесса, его симптоматика зависит от формы заболевания.

При экссудативном течении наблюдаются следующие признаки:

- угнетенное состояние, отказ от пищи;

- потеря веса;

- рвота и диарея;

- повышение температуры;

- скопление жидкости в кишечнике и плевральной полости;

- асцит приводит к увеличению живота;

- плеврит вызывает одышку.

Прогрессирование патологии вовлекает в процесс близлежащие органы: нарушаются функции печени, почек, поджелудочной железы. Реже возможны нарушения нервной системы и зрения.

Признаки пролиферативного перитонита не всегда определенны, нередко выражаются слабо, поэтому состояние сложно диагностировать. К типичным проявлениям патологии относят отказ от корма и потерю веса.

Появление симптомов обусловлено органами-мишенями и степенью поражения, чаще наблюдаются:

- Воспалительные процессы в сосудистой оболочке глаз, повреждение роговицы и сетчатки, деструкция стекловидного тела.

- При нарушениях ЦНС наблюдаются изменения в поведении, неконтролируемое движение зрачков, расстройство вестибулярного органа и утрата равновесия, а также недержание мочи, судороги, парезы.

- Увеличение печени, желтушность кожи и склер.

При пальпации живот уплотнен, прощупываются пиогранулемы в почках, брыжеечные лимфатические узлы.

Какие системы может поразить вирус?

Проникая в организм кошки, вирус разноситься по всему организму, в результате инфекция принимает генерализованный характер.

Ее повреждающее действие распространяется:

- на кровеносную и лимфатическую систему;

- на кишечник;

- на внутренние органы – печень, поджелудочную железу и селезенку;

- на легкие, почки.

Страдает сердце, нервная система, органы зрения и мозг.

Как диагностируется FIP

Диагностика FIP осуществляется на основе комплексного обследования, применяются следующие методы:

- Сбор анамнеза. Данные дают представление об условиях содержания, перенесенных заболеваниях, контактах с вирусоносителями.

- Осмотр. Позволяет выявить нарушения в работе сердца, увеличение печени, лимфоузлов, асцит.

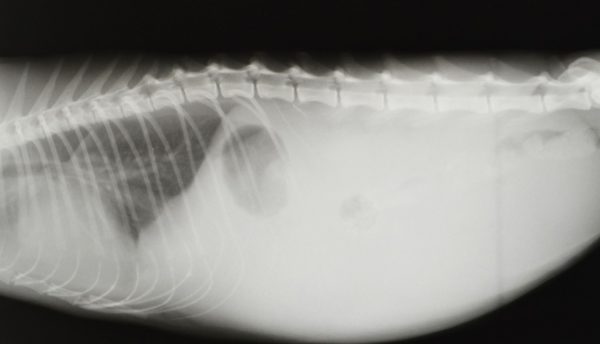

- Рентген и УЗИ. Показывают изменения во внутренних органах, наличие жидкости и гранулематозных образований.

- Тестирование. Проводится методом иммунофлуоресцентного анализа (МФА). Исследование выявляет антитела к вирусу в крови и выпоте. Обратная ЦПР определяет наличие коронавируса в кале, слюне или крови больного животного.

- Анализ экссудата. По состоянию жидкости и химическим свойствам можно исключить или диагностировать заболевание.

Проведение лапароскопии и взятие биопсии – наиболее достоверный метод диагностики перитонита, доказывает присутствие патологических изменений в тканях.

Лечение

Специфического лечения инфекционного перитонита не существует, ветеринарный врач проводит комплексные симптоматические мероприятия для облегчения состояния питомца, устранения интоксикации.

Выбор тактики зависит от тяжести и формы болезни, назначаются:

- антибактериальные препараты;

- обезболивающие и мочегонные средства;

- иммуностимуляторы или иммуносупрессоры;

- витаминные комплексы и сбалансированная легкая диета.

В некоторых случаях проводится гормональное лечение и химиотерапия. При скоплении жидкости выводят экссудат из брюшной полости.

Можно ли вылечить больную кошку?

Перитонит – угрожающее состояние для жизни кошки, а ФИП оставляет мало шансов на выживание: гранулематозные узлы и выпот препятствуют нормальной работе внутренних органов и нервной системы.

Происходит нарушение обменных процессов, поэтому по статистике погибает более 90% животных, а при экссудативном течении патологии смертность составляет 99%.

Осторожный прогноз оставляют ветеринары и для бактериального воспаления: только половина котов выздоравливает после инфекции в брюшной полости. Послеоперационный перитонит чаще заканчивается выздоровлением, выживают 70% питомцев.

Сколько живут кошки с перитонитом?

При пролиферативном типе течения болезни и правильном лечении домашний любимец может прожить 8 месяцев и даже год.

При перитоните, сопровождающимся выпотом в полости тела, с начала болезни кошка живет несколько дней, иногда недель. Котята погибают в течение нескольких дней.

Может ли вакцина полноценно защитить животное?

В США разработана вакцина Primucell, включающая высушенный живой штамм вируса ФИП – DF2-FIPV. Разновидность микроорганизма термозависима: размножается только в носоглотке при +31°C, защищая организм кошки без увеличения титра антител.

Назальная прививка эффективна на 50-70%, но не работает, если животное уже заболело или является носителем коронавируса.

Возможно снижение иммунного ответа у кошек, которые перенесли стресс или содержались в неблагоприятных условиях, а также при несоблюдении рекомендаций по хранению и введению.

Внимание! Чтобы предохранить животных от инфекции при скученном содержании, важно вакцинировать всех кошек сообщества без исключения.

Вакцинация и профилактика

ФИП – следствие мутации коронавируса, поэтому основная задача профилактики заболевания – предупреждение инфицирования домашних питомцев и поддержание иммунитета.

Вакцинацию проводят котятам в возрасте 16 недель дважды с интервалом в 21 день, в дальнейшем достаточного разового введения препарата. Его действие начинается спустя 28 суток, продолжается до 12 месяцев.

Какие меры профилактики требуется соблюдать:

- содержать животных небольшими группами, не более 4 особей;

- поддерживать чистоту лотков, содержать их отдельно от мест кормления;

- не допускать контакта с инфицированными особями;

- выдерживать карантин при введении в сообщество новых животных;

- проводить обследование на предмет наличия вируса;

- обеспечить полноценное сбалансированное питание и двигательную активность;

- не допускать стрессов;

- регулярно проводить обработку против гельминтов и накожных паразитов.

Когда котята рождаются от инфицированной кошки, рекомендуется ранний отъем молодняка: до 4-6 недель, пока действуют антитела, полученные с молоком матери.

Может ли заразиться человек от больной кошки

Людям кошачий коронавирус не передается, поэтому с носителем инфекции или животным, заболевшим ФИП, можно контактировать без опаски заразиться.

Заключение

Перитонит для кошки – смертельная опасность, только хозяин сможет обезопасить любимца от тяжелой инфекции.

Поэтому важно контролировать состояние питомца, укреплять иммунитет, обеспечивать сбалансированный рацион, не допускать стрессовых ситуаций.

Вирус уничтожается простыми моющими и дезинфицирующими средствами, поэтому важно соблюдать гигиену, чтобы не допустить появления возбудителя в помещении, где живет кошка.